诗意天水·非遗之美——

秦安女娲祭典

天水晚报

作者:

新闻 时间:2025年04月11日 来源:天水晚报

■天水文旅嘉年华·春之序章■

□何喜田

四月,春回大地,成纪被烂漫的桃花覆盖。风过处,花枝摇曳,馥郁的芬芳飘散在每一寸空气里。葫芦河畔,女娲祠在灼灼桃色中若隐若现,庄重古朴的建筑与烂漫春花相互映衬,散发着别样的魅力。

相传,女娲抟土造人,赋予苍生鲜活的生命;炼石补天,护佑世间免于天灾的肆虐。她的每一项功绩,都化作了华夏文明的基石,流淌在华夏子孙的血脉之中。正因如此,后人怀着无尽的感恩与崇敬,永远铭记着她的丰功伟绩……

◇◇◇

在华夏人文始祖的谱系里,女娲与伏羲宛如两颗交相辉映的星辰,几乎在同一时期闪耀登场。他们作为创世者,共同开启了华夏文明的先河,成为中华民族源远流长文化的精神溯源,被后世永远传颂、敬仰。

《山海经》是先秦时期一部富于神话传说的地理志书。《大荒西经》篇中记载,“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”说的是女娲神奇的七十变化。《史记·三皇本纪》中写道:“女娲氏,亦风姓,蛇首人身,有神圣之德,代宓牺立,号曰女希氏。”司马迁在这里告诉我们,女娲氏是取代伏羲氏的氏族联盟首领。

来自远古的想象和传说,让我们不断穿越到历史的至深之处,在人类最初的生活中徘徊、想象,甚至游弋。

所有关于女娲的神话传说中,最富创造性和传奇色彩的还是她炼石补天、抟土造人的事迹。《淮南子》记载:“女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。”《太平御览》记载:“开天辟地,未有人民。女娲抟黄土作人。力不暇供,乃引绳于絙泥中,举以为人。”

除此,笙簧的女娲,高媒的女娲,更让后世传颂不已。高媒,也就是媒人。随着高媒的出现,中国一夫一妻制婚姻的雏形已经日现端倪。所以,后世就把女娲奉为婚姻之神,也叫天神,而把男女之合就叫作“天作之合”。兰州大学中国古代文学及古代文化研究专家张崇琛教授认为,高媒的女娲,开创了中国官媒到私媒的传统,对中国古代的繁衍文化具有重要的影响。

清水河是葫芦河下游最大的支流,在自东向西流经的过程中,形成了一片较为开阔的河谷地带,当地人称略阳川,也叫陇城。

北魏地理学家郦道元在《水经注》中记述:“瓦亭水又西南出显亲峡,石宕水注之。水出北山,山上有女娲祠。”

北魏之后的峥嵘岁月中,因山崩,北山女娲祠被毁。清朝乾隆时期在东门外重建,被水冲毁;同治年间在四坪山再建,又毁于兵乱。后来还建于城南门内的城隍庙里。如今陇城镇上的女娲祠,是1989年由当地民众集资重建的。祠里的女娲塑像是雕塑大师何鄂1996年完成的。也许是源于女性内心的柔弱和细腻,也许是源于黄河的同一血脉,与《黄河母亲》雕像一样,她也是把女娲作为一个创造者而不是神灵来塑造的。

女娲,在陇城当地人称娘娘。当女性的光芒与现实融入在一起后,遥远的神灵女娲仿佛一下子变得开阔豁朗了,也让民间的祭祀活动相对固定下来了。相传,农历三月十五日为女娲娘娘的诞辰日。于是,这一天,就被确定为女娲的祭祀日,并一直被民间沿用至今。

王理宏,道教龙门派的第22代传人,也是女娲祭典的代表性传承人。每年从农历三月十一开始,王理宏就开始进驻女娲祠,在设坛拜祭后,就破纸做醮。醮,是一种礼仪,极具神秘色彩。女娲祭祀大典用的是36封大醮。36醮,在道教里也是纯度最高的礼数。神秘的符号,光怪陆离的色彩,让我们感受到的是民族文化融汇后的胸怀与魄力。

按照传统礼仪,三月十二日是取龙泉圣水,洒坛祈福。上午九时,锣鼓喧天,浩浩荡荡的仪仗队从女娲祠中出发,来到龙泉井旁,上香、奠酒、恭读祭文。龙泉,位于陇城镇当街中心,上有一座八角形的龙泉亭,井口直径约1米,井水清澈甘甜。按规程,取来的龙泉圣水要供奉在女娲祠内的圣像之前。清洁、纯净的圣水崇拜,滋养了女娲祭祀的神秘内涵,也让这种民间祭祀从形式到内容与身边的母亲之河有了奇迹般的关联。

三月十三日,就是风沟迎驾。这一天,万民空巷,人人恭迎,场面极为壮观。鸾驾巡游所经之处,百姓莫不夹道欢迎,顶礼膜拜。风沟之内,有女娲洞。当地传说,女娲就是在这里成功炼制了补天的五色石。当年重建女娲祠的时候,人们就是从洞里找到了一块巨大的五色石,并把它供奉到祠堂之前。

离风沟不远,就是风茔。相传,女娲炼石补天后,在一对鹦鸽鸟的陪伴下来到了风光旖旎的风茔。看到百姓安居乐业,歌舞升平,女娲自觉使命完成,于是就闭上双眼与世长辞。鹦鸽鸟衔来芦草,将女娲葬于风茔之中。

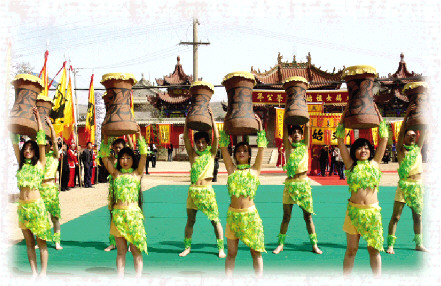

三月十五日上午十时,娲皇故里,春和景明。陇城镇的祭祀广场上龙旗飘扬,欢乐祥和。

56面龙图腾杏黄大旗,象征着56个民族共同敬仰华夏圣母。八面太常大旗,象征着中华文明上下八千年的文化史。鸣钟9响,击鼓34通,这是祭祀的最高礼数。祭祀中,一直沿袭着敬献三牲的远古传统。因为,牛、羊、猪三牲,是中华民族祭祀中的最高献礼。

女娲祭文,主要歌颂其功德,礼赞其懿德,肇启发展新运,祈愿繁荣昌盛。在中华民族的传统中,水是寓意极强的祭祀用物,它滋润百姓,化育万物。祭祀长老手捧龙泉之水,春风拂柳,为万民祈福,共同追念始祖女娲化育万物的创造精神。

盛大的乐舞告祭,将女娲祭典推向高潮。钟声悠扬,乐舞欢祥,所有的传说都仿佛变成一种无言的记忆和认同。

已故中国民俗学家柯杨认为,女娲实际上是一个万物的创造者,是大自然之神。中国把最古老的祭祀天地之神称作“皇天后土”,而“后土”的祭祀,就是女娲。其核心的内容就是祭祀她培育了万物的生长,这从一定程度反映了人们对土地的尊崇和祭祀。

如今,人们传颂女娲,追忆女娲,祭祀女娲,就是因为从她战天斗地的身上看到了一种民族的精神和传承。那就是创造精神、奉献精神、牺牲精神。

2006年,秦安女娲祭典恢复公祭。2011年秦安公祭女娲大典仪式被国务院公布为第三批国家级非物质文化遗产保护名录。