镌刻在麦积山石碑上的历史印记(上)

天水日报

作者:张萍 马千

新闻 时间:2023年08月23日 来源:天水日报

□ 张萍 马千

在延绵的秦岭山脉最西端,矗立着一座与敦煌、云冈、龙门齐名的中国著名石窟寺、首批公布的全国重点文物保护单位、世界文化遗产地之一的天水麦积山石窟。以精美的塑像闻名于世,被人们誉为“东方雕塑陈列馆”。在历史时空中,麦积山还隐藏了许多不为人知的故事。

现藏于麦积山东崖入口处(现编168窟)《麦积山开除常住地粮碑》,为明崇祯十五年(公元1642年)所立。通高121厘米,宽70厘米,厚22厘米。碑首方形,正中竖列阴刻双钩篆书“大明”二字。碑面左右线刻二方连续草叶纹图案。姚隆远撰书。首行刻碑题。碑文楷书十八行,满行三十字,保存完好,字迹清晰。

此碑文讲述了隐藏在麦积山众多不为人知的故事,寺田的纷争、开凿年代、佛教的兴起,以及其优美的环境和人文精神等。

碑 文 记 载

历史上麦积山瑞应寺的寺田纠纷不断。碑文:“舊(旧)设常住田三百二十亩,皆脊薄山岗,隂(阴)寒陡磵,春回暑际,霜落秋前,所出不過(过)燕麦小荞等,寥寥山僧,多拾野菜资生。”记载旧时有常住田(就是官府赐给寺院僧人,用于僧人生活和维护寺院正常收支的田地,不能变卖或作其他用途)三百亩,但土地贫瘠,多产燕麦、小荞等作物。由于麦积山地处秦岭西端的北麓,属第三季红砂岩,特有的丹霞地貌和茂密的植被,形成别具一格的自然景观。周边土地贫瘠,加之地气阴冷,不利于耕田农作。仅种的种类有燕麦和小荞等,产量低,只能是广种薄收。衰败的寺院经济不能供给更多的寺僧。加之兵荒重困,寺僧无法正常生活,万般无奈之下,众僧也逃走过半,致使“法堂前,草深一丈”,仅存僧人只能以野菜充饥。

据明嘉靖十四年(公元1535年)《宝鉴大禅师石塔铭》载:“……第五代主持能信□(建)□(立)……”可知,寺僧能信是麦积山继寂空大禅师之后,嘉靖三十八年(公元1559年)前后麦积山第五代住持,也是一位高僧,从嘉靖年间开始一直到崇祯十五年健在,在麦积山修行,主持修建宝鉴大禅师和寂空大禅师石塔。记录宝鉴大禅师于嘉靖六年(公元1527年)修建古桥(栈道),发愿心凿洞窟的事情,为麦积山瑞应寺的佛事活动和寺院经济作出了较大的贡献。

另有麦积山瑞应寺天王殿墙壁面嵌宋《四川制置使司给田公据碑》载:“……(寺)田土开禧兵火以后并皆荒芜□□□□□□□□□前所收租利尽资非用乞据没入官理作屯田耕种以用赡军……”宋代麦积山所属秦州(天水古称秦州)属陕西路,是当时军事要冲,为宋金交战的前沿阵地,麦积山瑞应寺远在秦州东南山林间,与川陕相通。秦州为金国所侵,原有一切被战争破坏,为能持久抵抗金兵,宋军在湫池一带屯田供养军队。瑞应寺田产因战争已失去大半,所余田产又被强征作屯田供养军队,寺中赡养僧众已成问题,后经瑞应寺住持赐紫明觉大师重遇和胜仙寺僧智演十多年反复申诉,呈请发还,后由四川制置使司准判归还,并出以《给田公据》。后巡道范学颜(明代万泉县举人,时任陇右道巡察秦州政治、司法等)征寇驻寺时,看到寺院萧条败落的景象,向寺僧问及寺院香火之事,能信哭泣道来缘由,范老公愤慨“寺田几何追呼不免,此地方官之羞也”,立即免去常住粮。地方值州守毛凤冠也乐意促成此事,即刻开除详文,告知乡里,不得混催比缴,立碑为据。

直至刊于寺院大殿前廊山墙内,清乾隆二十九年(公元1764年)立《麦积山瑞应寺常住香火田地四至碑记》载:“……东至天池坪高岭为界南至老□(庵)大梁为界西至廟(庙)溝(沟)梁为界北至前灣(湾)石堡为界……”划定了寺院田地的范围。此碑是麦积山寺田唯一一个有明确划分寺田的碑记,令之后寺田经济有了可靠的保障和依据,避免了寺田的纷争。

开 凿 年 代

碑文还记述:“麦积山为秦地林泉之冠,其古寺系历代敕建者,有碑碣可考,自姚秦至今一千三百余年香火不绝……”由此可见,麦积山始建于姚秦时期(公元384年—417年),仅次于前秦建元二年(公元366年)的敦煌莫高窟。秦国之皇帝姓苻,名坚,称为“苻秦”,也称“前秦”;苻坚淝水兵败后,关中空虚,原降于前秦的古羌军阀姚苌在渭北叛秦,建元二十年(公元384年)自称万年秦王,史称“后秦”。由于是羌族姚苌所建立政权,所以也称“姚秦”。十六国始称“后秦”,以别于前秦和西秦,姚秦为后秦,称苻坚的秦为前秦。

秦朝是秦始皇统一中国以后建立,前秦、后秦、西秦都建立于十六国时期。前秦和后秦建立于秦的发源地,所以选择以秦为国号。西秦是陇西鲜卑族首领乞伏国仁所建,《十六国春秋》始用西秦之称,是前秦的附属势力,被后秦所灭。前秦与后秦之间相隔40多年,之所以称秦,只是因为他们的政权盘踞在三秦之地,因此借用了秦的名称建国,后世袭用之。

苻坚、姚苌、姚兴均推崇佛法,除自身信仰的原因外,更大的原因是有庞大数量的直接或者间接的信众。如果能够很好地控制和利用这些条件,对一个政权的稳定和发展将是很有利的。当时鸠摩罗什是一代佛法大师,在凉州之时,盛名已经远扬中原,苻坚曾数次问其名。罗什在长安翻译佛经之时,门下集结了八百余名僧人。据《高僧传·鸠摩罗什传》记载,当时的大臣“屡请什于长安大寺讲说新经……于时四方义士,万里必集,盛业久大,于今咸仰”。

前秦建元十八年(公元382年)苻坚遣吕光攻伐焉耆,出征前苻坚对吕光说,“朕闻西域有鸠摩罗什,深解法相,善娴阴阳,为后学之宗,朕甚思之。若克龟兹,即驰驿送之”。继灭龟兹后,罗什至凉州。苻坚对当世的高僧几乎无不礼遇,将他们招到前秦的国都长安来,虔心供养、厚待尊崇,广修庙宇,支持译经,弘扬佛法。三年后姚苌杀苻坚,灭前秦,吕光割据凉州,鸠摩罗什随吕光滞留凉州达十六七年。建初七年(公元393年)姚苌卒,太子姚兴继位,姚兴、姚苌均推崇佛教。姚兴为了将鸠摩罗什据为己有,不惜于后秦弘始三年(公元401年)兴兵攻打凉州。经过一番恶战之后,弘始七年(公元405年),姚兴亲迎罗什入长安,以国师礼待,并在长安开辟了中国历史上第一座由国家出资修建的专业译经场所——逍遥园,又名大寺,作为译经、讲法的场地。《晋书·姚兴传》载:“起浮屠于永贵里,立波若台于中宫(记)。”并配备三千名助手,时人称“三千德僧同止一处,共受姚秦天王供养”。姚兴前往逍遥园与长安众僧徒一起听罗什演说佛经,陪同罗什与八百多僧人共同校勘。在姚兴的倡导下,王公大臣纷纷附会崇佛,从外地赶来长安听讲的僧人多达五千之多,开创了中国文化史上佛教传播的空前盛况。

(据《甘肃日报》)

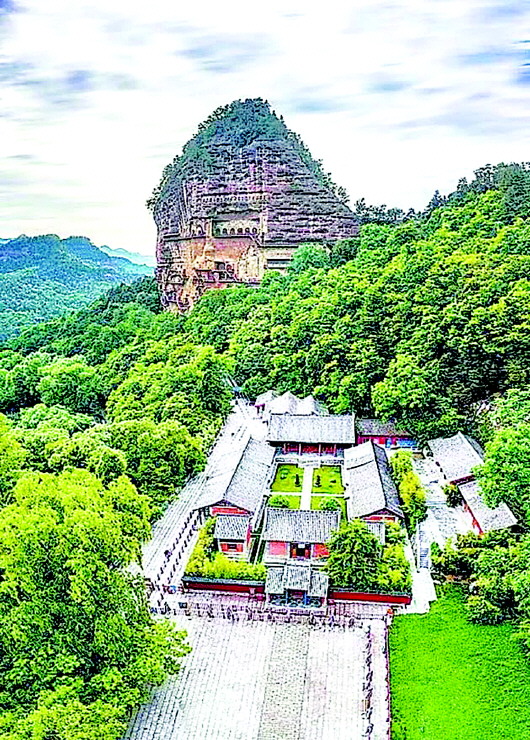

■ 瑞应寺全景